Стратегические просчеты при внедрении ТИМ: законотворчество и практика

Сидоренко Р. А., эксперт и преподаватель

по технологиям информационного моделирования (ТИМ) и цифровых технологий,

Университет Минстроя, МГУУ Правительства Москвы

Путь появления и становления технологий информационного моделирования (ТИМ) в нашей стране подходит к тому периоду, когда необходимо подвести первые итоги процесса, который начался без малого 10 лет назад. Достаточно солидный срок, позволяющий оценить, насколько верно было выбрано направление, корректно сформулированы и поставлены задачи, и как они исполнены, какие результаты получены. В настоящей статье рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования ТИМ, практические достижения внедрения и неудачи в коммерческом и государственном секторе, и самое важное — их причины. В качестве выводов даются соответствующие рекомендации.

Подготовительный этап внедрения ТИМ

Впервые термин «ТИМ» упомянут в Решении по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 04.03.2014 года №2 следующим образом: «… 12. Минстрою разработать и утвердить план поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства, включающий предоставление возможности проведения экспертизы проектной документации, подготовленной с использованием таких технологий». На основании данного Решения Минстроем России был издан приказ от 29.12.2014 №926/пр «Об утверждении Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства». Далее последовательно изданы:

- Перечень поручений Президента России от 11.06.2016г. по итогам заседания Госсовета, в котором определено: «2. Правительству Российской Федерации: а) введение технологического

и ценового аудита обоснования инвестиций в строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, установление порядка его проведения; б) разработать и утвердить план мероприятий по внедрению технологий информационного моделирования в сфере строительства». - Поручение Правительства РФ от 11.04.2017 г. №2468п-П9 «План мероприятий по внедрению оценки экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства».

- Поручение Президента России Председателю Правительства РФ от 19.07.2018 г. №Пр-1235,

в котором, в частности, отмечено: «В целях модернизации строительной отрасли и повышения качества строительства обеспечьте: переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем внедрения технологий информационного моделирования…». - Принят Федеральный закон от 27.06.2019 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» закрепивший термины «информационная модель» и «информационное моделирование» в Градостроительном Кодексе Российской Федерации.

На этом, первый этап — этап нормативно-законодательного регулирования, можно считать завершенным. Термин «ТИМ» законодательно закреплен на уровне Федерального закона, были описаны условия, когда и как технологии информационного моделирования начнут внедряться. Общий срок подготовительного этапа составил немногим более 5 лет (с марта 2014 года по июль 2019 года), если отсчитывать его от самого первого Решения Совета при Президенте РФ.

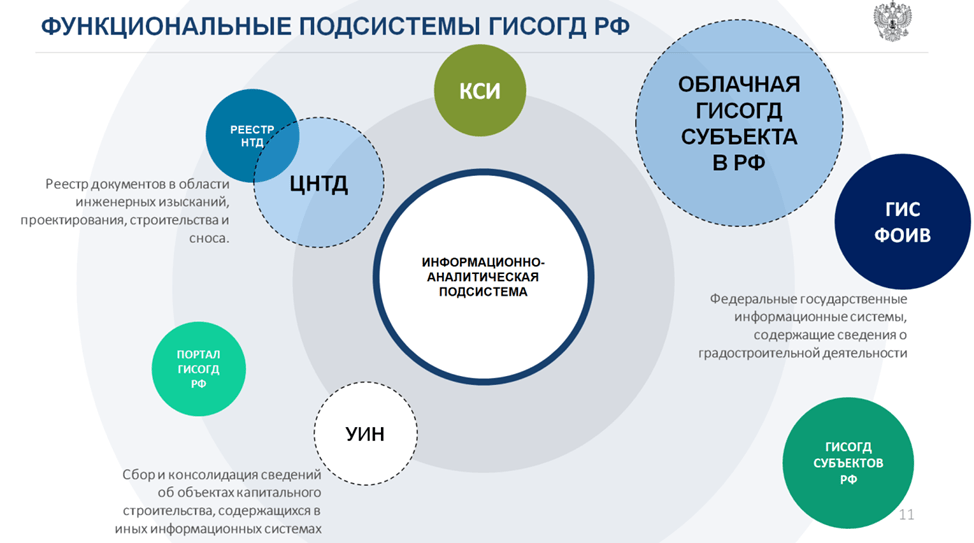

Рассмотрим элементы цифровой вертикали строительной отрасли, начиная с Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).

Практический этап внедрения ТИМ

Следующий этап состоит из следующих подэтапов:

- принятия ряда практических НПА, описывающих термины, процессы и результаты на достаточном для реализации уровне;

- проведения пилотных проектов по «обкатке» данных НПА, анализ их результатов;

- внесения изменений в указанные НПА или принятие новых, потребность которых стала бы ясна только из практики.

В части реализации первого подэтапа были приняты:

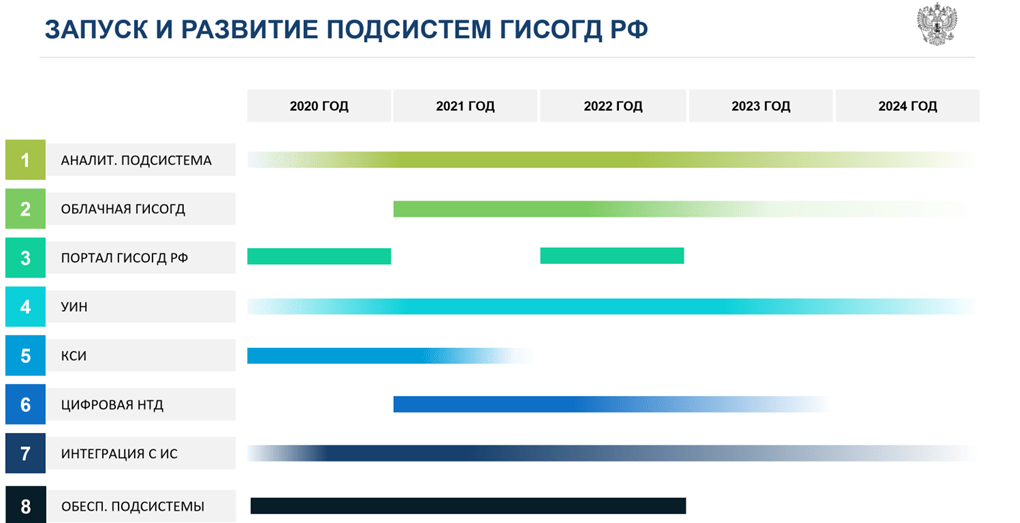

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2020 г № 1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации».

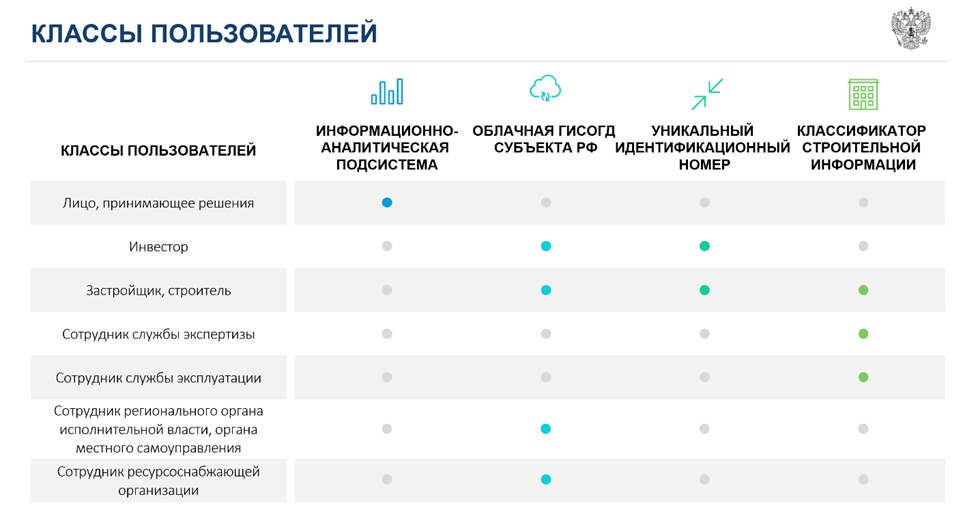

Задача классификатора строительной информации (КСИ) — идентифицировать всю информацию о строительном объекте на всех этапах его жизненного цикла. КСИ соответствует структуре международного стандарта ISO 12006, а при его разработке был учтен также и стандарт ISO 81346. В настоящий момент классификатор работает в пилотном режиме. Использование КСИ будет обязательным после введения в действие xml-схем, которые утверждаются Минстроем Российской Федерации. - Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (Настоящий документ прекратил действие в связи с истечением срока), в котором был определен состав информационной модели.

- В постановлении Правительства РФ от 28.09.2020 г. № 1558 «О государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации» был определен порядок сокращения процедур согласования и получения разрешений на всю исходную документацию, что позволило сократить затраченное на согласование инвестиционного проекта и облегчило вхождение в бизнес новых компаний и увеличило общее количество проектов. Согласно нормам постановления Правительства РФ

от 27.03.2018 г. № 331 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», с 2022 года все госконтракты РФ на стадии проектирования, строительства, эксплуатации и сноса должны были быть выполнены с использованием ТИМ.

В части сводов и правил изданы следующие документы, например:

- СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами»;

- СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»;

- СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»;

- СП 404.1325800.2018: «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования»;

- СП 471.1325800.2019 «Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ»;

- СП 480.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Требования к формированию информационных моделей объектов капитального строительства для эксплуатации многоквартирных домов»;

- СП 481.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила применения в экономически эффективной проектной документации повторного использования и при ее привязке».

Просчеты

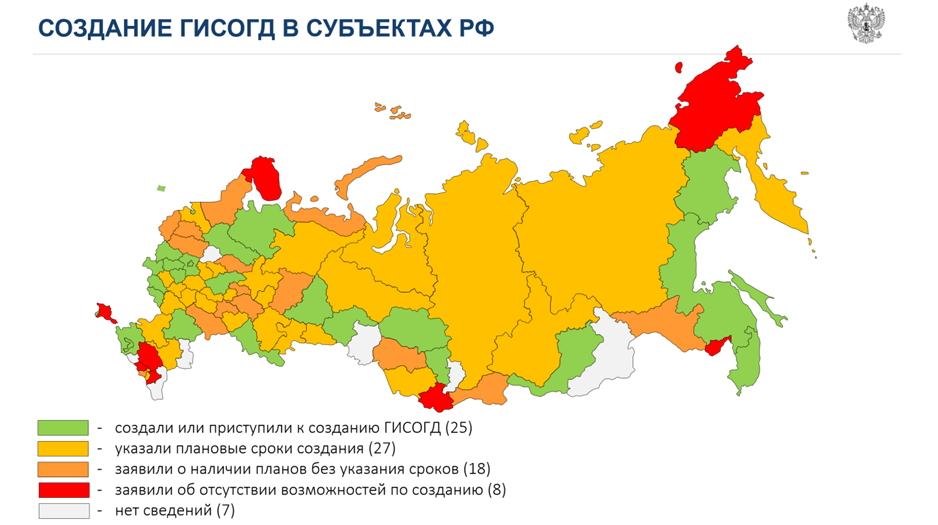

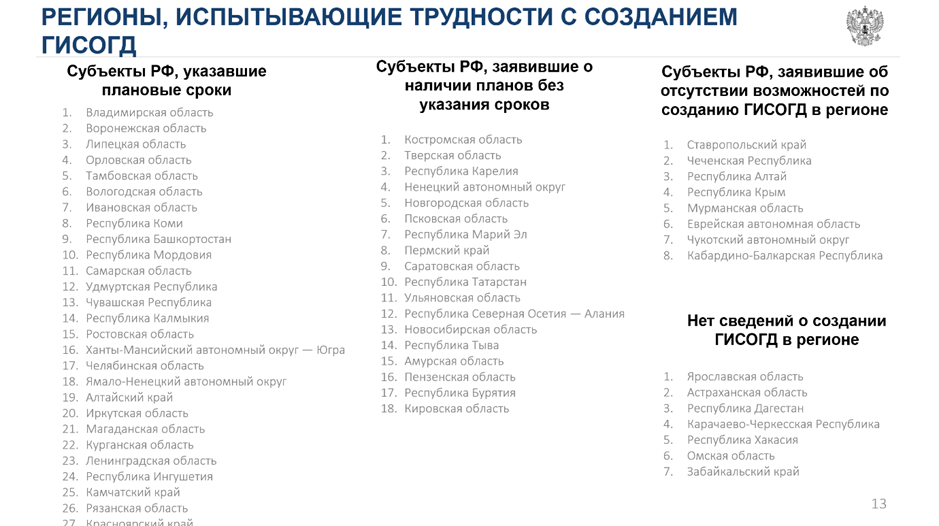

Десятилетний процесс внедрениям ТИМ на практике не завершен, об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что указанная в Градостроительном кодексе РФ (далее — ГрК РФ) Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) не существует даже в виде ТЗ на ее разработку, классификатор строительной информации (КСИ), упоминаемый в том же ГрК РФ как обязательный при информационном моделировании (а значит, в том числе, и для проверки экспертизой при сдаче проектной документации) как подсистема ГИСОГД не функционирует, а информационный ресурс на сайте ФАУ «ФЦС» по адресу http://ksi.faufcc.ru/ не является юридически значимым для прохождения экспертизы, поскольку не является соответствующим образом аттестованной системой. Проблему можно было бы решить, издав приказ Минстроя Российской Федерации об утверждении КСИ, и в качестве приложения к приказу приложить текущую версию КСИ в бумажном варианте, однако такого приказа так же нет.

Исходя из сложившейся ситуации обозначим несколько причин того, что данный процесс, без сомнения, буксует, и без устранения, которых он успешно завершиться не может. Их условно можно разделить на две большие группы:

- причины нормативно-организационного свойства, к которым можно отнести недостаточную координацию работы по внедрению ТИМ со стороны уполномоченных исполнителей, отсутствие проработанной нормативной и нормативно-технической документации, дающей ответы на практические вопросы, а также частую смену вектора внедрения при смене команды за него отвечающей.

- материально-технического свойства, к которым можно отнести нехватку требуемого количества подготовленных специалистов, ввиду отсутствия централизованных курсов подготовки, специфика которых учитывала бы пожелания государственного заказчика; отсутствие понимания у участников процесса на какие статьи расходов и в каком объеме они должны относить свои затраты по внедрению ТИМ, чтобы в дальнейшем их не привлекли к ответственности в случае «неправильного» отнесения затрат, а также неопределенность в вопросе применения (использования) результатов внедрения.

Не секрет, что в инвестиционном процессе непосредственно Минстрой России зачастую выступает не заказчиком, а исполнителем чужих заказов, заказчиками же выступают равные ему ГРБС (главные распределители бюджетных средств), например Министерства транспорта, образования, здравоохранения и т.д., а так же ряд государственных компаний как например «Росатом», «РЖД» у которых есть собственные НПА в силу специфики их отраслей, несовпадающей со спецификой Минстроя, и применение разработанных Минстроем СП (строительных правил, в том числе, по информационному моделированию) на их объектах зачастую становится не просто необязательным, а даже невозможным. И если даже своей специфики, связанной со строительством нет, как допустим у Министерства образования, то так же нет и прямой обязанности заказывать строительство объектов образования с применением ТИМ, поскольку в постановлении Правительства РФ № 1431 установленный порядок, определяющий, кто МОЖЕТ формировать и вести информационную модель, а кто ОБЯЗАН это делать – был размыт ( ред.- с 1 августа 2023 года прием от заявителей сметной документации на экспертизу для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства станет возможен исключительно в виде машиночитаемых документов в формате XML).

В итоге заказчик, для которого строительство не является профильной функцией, обоснованно считает, что он не является частью процесса внедрения и развития ТИМ и заключает договоры, как и ранее, без включения в них упоминания о ТИМ, а Минстрой России не обладает полномочиями эту ситуацию изменить. Как и отказать в заключении договора на строительство по этой причине. Читатели, очевидно, знают об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства» (с изменениями и дополнениями)» (https://minstroyrf.gov.ru/tim/dorozhnaya-karta-razvitiya)/.

Обратим внимание на то, с какой тщательностью отобраны ведомства и организации в графе «Исполнители», куда вошли Минстрой России, Минцифры России, Минпромторг России, Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России, Ростехнадзор, Росреестр, ФАС России, ФАУ «ФЦС», ФАУ «Главгосэкспертиза России», заинтересованные ФОИВ и организации, НОТИМ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, субъекты Российской Федерации, ВЭБ РФ, АО «ДОМ.РФ», а главной, координирующей исполнительной структуры — нет. Учитывая, что никто из перечисленных ФОИВ, федеральных учреждений и организаций друг другу не подчиняется, такое большое число участников привело к тому, что на текущий момент никто не определил, кто и что должен формировать и вести, кто и как должен устанавливать правила, потому что ни у кого из участников таких полномочий в отношении остальных нет. Фактически для достижения поставленной задачи в Рабочую группу, указанную в Плане должен войти (и возглавить ее) Департамент строительства Аппарата Правительства РФ, так, как только у него есть правовые полномочия координировать исполнение принятых решений всеми исполнителями непосредственно. Представляется необходимым включить в Рабочую группу представителей Минфина и Счетной палаты.

Второй важной проблемой, связанной с первой, является отсутствие ясных и четких указаний кто, сколько и каким образом будет оплачивать создание модели, а также оплачивать развитие информационных систем, необходимых для ее хранения и передачи между участниками инвестиционного процесса. Учитывая заметные суммы на развитие информационных систем (ИС) и особенно их последующую поддержку совершенно неясно зачем, например, должен заниматься этим непрофильный заказчик и, тем более, неясно откуда ему брать на это деньги.

А если этим в целом должен заниматься не он, то на каких условиях и кто это должен делать? Например, в ГК «Росатом», выступающий техническим заказчиком Отраслевой центр капитального строительства (ОЦКС) развивая свое Единое информационное пространство на базе отечественного решения Pilot-BIM планирует выставлять счета отраслевому заказчику за использование его сервиса на объектах заказчика, с чем последний обоснованно и аргументированно не согласен. И дело даже не столько в том, что функционал упомянутого решения морально устарел и предназначен для небольших проектных организаций, а не для крупного отраслевого заказчика, тем более, занимающегося именно эксплуатацией,

а не строительством (для чего данное решение не подходит совершенно), как в том, что он

как заказчик является владельцем модели, которая возможно будет потом использоваться в эксплуатации объектов капитального строительства десятки лет и все это время платить за использование собственной же модели он считает необорванным решением.

Фундамент третьей проблемы был заложен, как раз, в силу тех самых недоработок, о которых шла речь при анализе подготовительного этапа: указав необходимость внедрения ТИМ законодатель совершенно упустил из виду критерии и конкретные результаты этого внедрения, достижение которых (или недостижение) позволило бы как раз судить об успехе или неудаче процесса внедрения. В итоге, это привело к тому, что под «внедрением ТИМ» стал пониматься простой перевод бумажных чертежей в pdf-формат и наличие трехмерной модели в формате IFC и не было никаких оснований считать, что это не так и должно быть как-то иначе. Кроме рассмотренных стратегических просчетов было совершены тактические просчеты.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Большая текучка кадров в центрах цифровых трансформаций, проектных офисах и прочих штатных единицах, ответственных за внедрение ТИМ в отсутствие единого координационного центра внедрения, проводящего утвержденную единую политику приводило к частым сменам векторов развития в разных ведомствах со сломом того, что уже было реализовано, и запуском нового направления, не доведя работу до конца очередная смена команд запускала этот процесс повторно. И так раз за разом. В частности, это вылилось в то, что даже НПА управляющие процессом внедрения стали «расплываться», например, ключевое Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 готовилось в редакции, когда оно было обязательно исключительно для объектов социальной и медицинской сферы стоимостью более 500 млн. рублей, а принято было неожиданно для всех заинтересованных участников применительно ко всем объектом госзаказа без исключений (но появилось совершенно иное ограничение: кроме объектов возводимых в интересах обороны и безопасности государства). Другим примером данного явления может служить СП 333.1325800 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» в редакции 2017 года и 2020 года: это не просто доработанная редакция одного документа. Это два кардинально разных документа, которые требуют значительной переработки процессов у компаний проектировщиков, что связано с повторным вложением ресурсов и времени проектировщиков.

2. Огромное число конференций, круглых столов, заседаний привлекли внимание к этому процессу внимание людей, не только не разбирающихся в технической стороне вопроса,

но и не желающих в ней разбираться, однако имеющих свое мнение, создающих ненужный информационный шум, выдвигающих иногда совершенно непрофессиональные тезисы.

Что в итоге привело к выходу процесса из-под контроля органов исполнительной власти. Достаточно вспомнить звучащие одно время лозунги про удешевление проектирования при использовании ТИМ, кончившиеся принятием повышенных коэффициентов на проектирование (Приказ Минстроя от 24.12.2020 №854/пр «Об утверждении Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели») и смещением акцента экономии в область строительства.

Оказалось, что технологии информационного моделирования не способны улучшить ситуацию на стройке, большинство проблем которой исключительно организационные и с ТИМ никак

не связанные. В итоге экономию теперь ищут в эксплуатации.

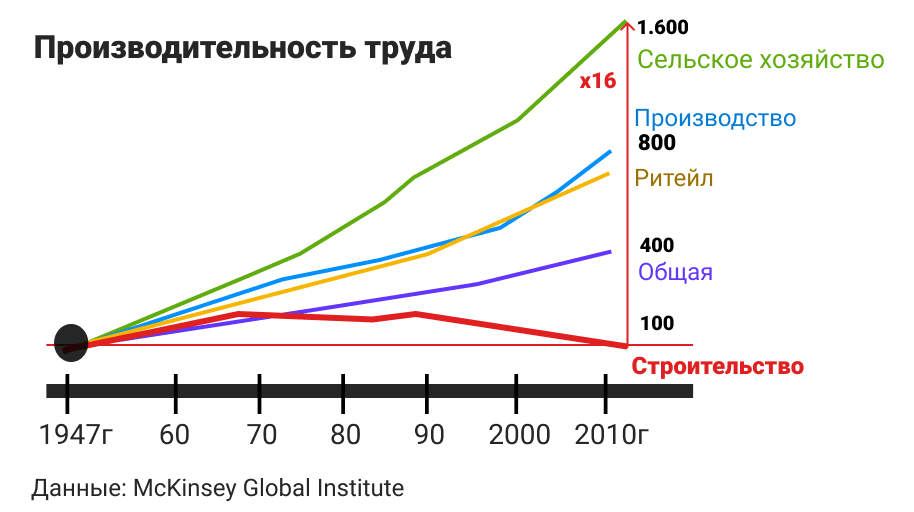

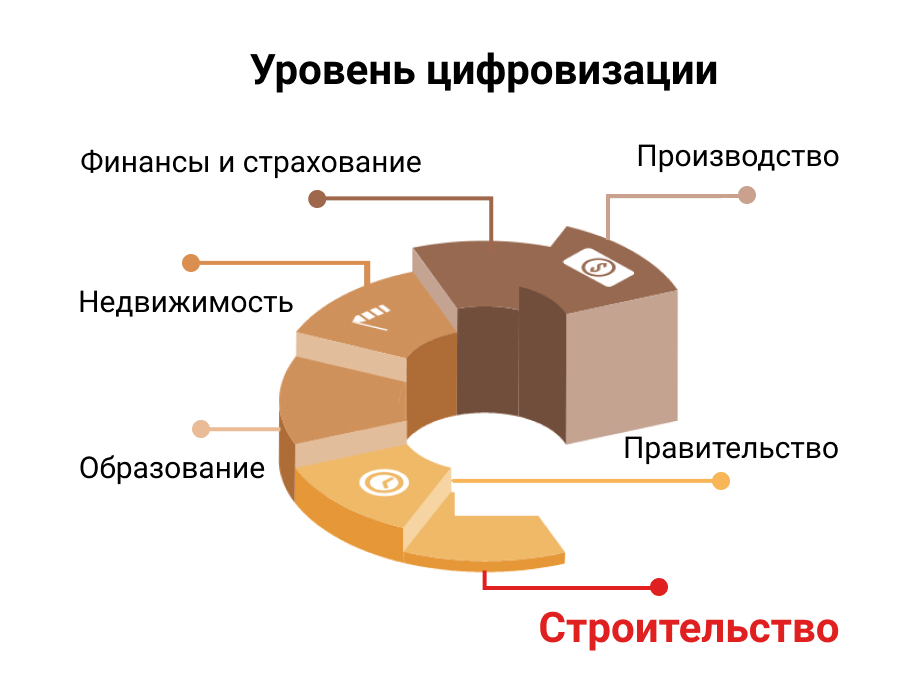

Рассмотрим важную проблему разрыва в цифровых компетенциях Заказчика и Подрядчика, которая увеличивается. Для начала предлагаю ознакомиться с двумя диаграммами, иллюстрирующими данную проблему: первая из них иллюстрирует рост производительности труда в отдельных отраслях, а вторая – уровень цифровизации.

С середины прошлого века по начало двухтысячных годов происходит более-менее плавный,

но все же заметный рост производительности труда везде, кроме строительства, где она даже упала. На наш взгляд, данное падение есть следствие удорожания строительства и привлечения мигрантов, увеличения доли ручного труда в ущерб применению тяжелой техники, а не прямое снижение производительности труда. Однако ситуацию это принципиально не меняет. Вторая иллюстрация показывает крайней низкую степень проникновения цифровых технологий именно в стройку, ибо проектировщики в значительной степени уже эти технологии освоили. В последнее время ситуация начала меняться. Сейчас встречаются Заказчики и Подрядчики, активно использующие самые современные методы именно на стройплощадке, включая методы дистанционного мониторинга или дополненной реальности. А с другой стороны, до сих пор присутствует большое число участников, которые кроме представления информации в формате PDF и Еxcel ничего не применяют.

В качестве первых можно привести Сахалин, правительство которого вменило в обязанность всем застройщикам работу в информационной системе «Платформа строительных сервисов», контролирующей инвестиционный портфель области. Это позволило им после внедрении получить стопроцентное исполнение как федеральных, так и региональных адресно-инвестиционных программ, и что более удивительно – частных, коммерческих программ

(в основном промышленного назначения). Так, Министерство строительства, архитектуры и инвестиций Сахалинской области еженедельно отслеживают состояние всех строек области

и имеет возможность вовремя реагировать на возникающие отставания и проблемы.

В результате коммерческие застройщики добровольно ведут информационные модели

в системе правительства Сахалина, так как понимают собственную выгоду и пользу от их применения.

Даже удачные примеры внедрения ТИМ не образуют единую систему, работающую по одним правилам и используемую всеми, что и позволяет говорить о разрыве в цифровых компетенциях заказчиков и подрядчиков, который огромен.

В заключение рассмотрим один, достаточно важный момент применения технологий информационного моделирования, значимость которого автор вынес из практического опыта руководства строительными проектами. Речь идет о том, что составной частью модели можно (а возможно и нужно) рассматривать не только результат проектирования или строительства, но и сами процессы с этими этапами, связанные и порождающие в качестве результата либо проектную документацию, либо работы на стройплощадке, либо закупку оборудования и комплектацию в целом. Тем более это важно учитывать и сохранять в «модели», чем более ярко на стройке проявляется ситуация, когда проектирование начинается до получения технического задания и заключения договора, а строительство начинается не то, что до получения заключения экспертизы и разрешения на строительство, а даже до получения полного комплекта рабочей документации и т. д. То есть, чем более многовариантен и гибок процесс строительства в целом, тем более важны этапы которые его составляют, поскольку без их учета просто невозможно правильно составить график календарно-сетевого планирования.

А значит в полной мере и качественно ПТО не способен выполнить свою работу, закупщики провести все процедуры вовремя, финансисты не могут рассчитать графики платежей, а значит невозможно обеспечить расчет достоверной стоимости будущего объекта капитального строительства. Тогда как, являясь частью модели, эти процессы получают возможность не просто перейти в цифру и выполняться быстрее, но и быть визированы и существенно оптимизированы.

Комментарии